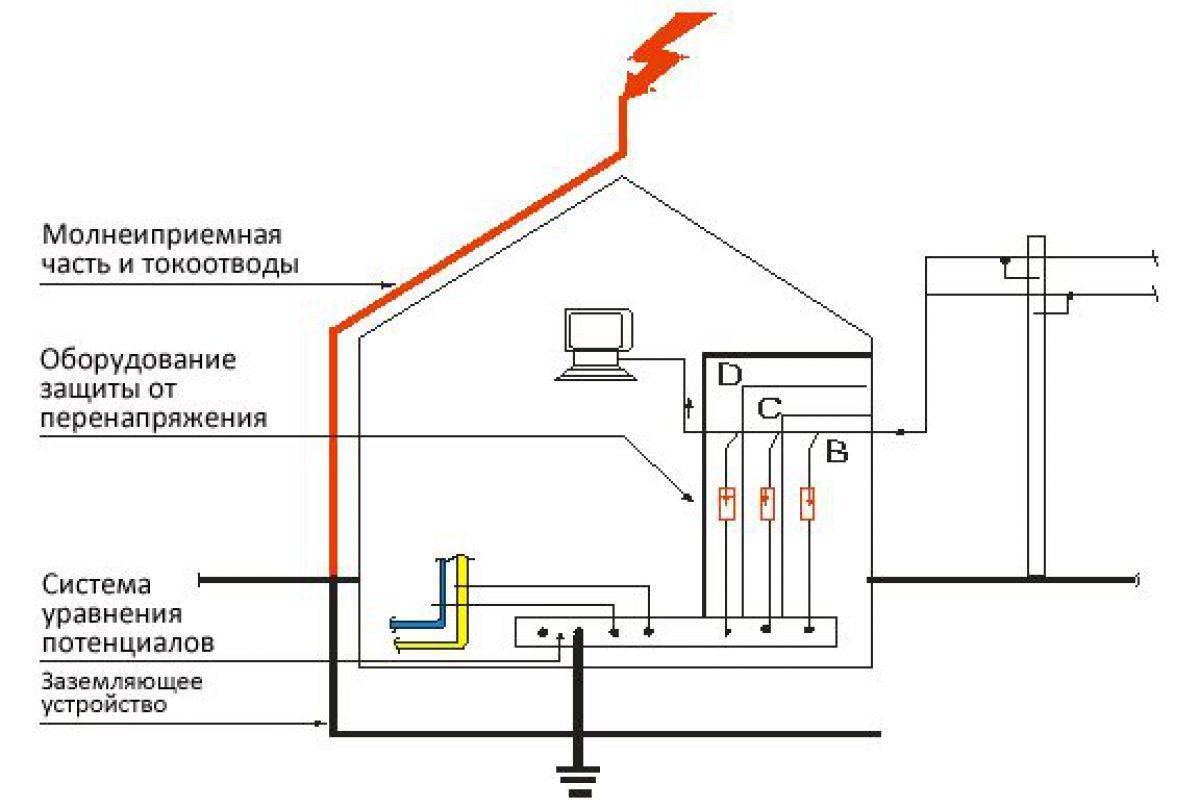

Внутренняя молниезащита

Вред, наносимый перенапряжениями, возникающими в электрических сетях при атмосферных электрических разрядах, может быть не так велик по сравнению с ущербом от разрушающего действия прямых ударов молнии в дом. Тем не менее, ущерб от порчи электроприборов и пробоя электропроводки также может быть значительным. Основными элементами внутренней защиты здания от воздействия грозовых разрядов являются устройства защиты от импульсных перенапряжений.

Основной принцип действия УЗИП заключается в создании электрической цепи для разряда импульса повышенного напряжения фаз на защитный заземляющий проводник. В различных устройствах это достигается двумя основными путями. Первый способ решения задачи заключается в том, что между фазным и защитным нулевым проводом создаётся воздушный промежуток, пробиваемый повышенным импульсом напряжения, который возникает при грозовом перенапряжении.

Так выглядят модульные УЗИП монтируемые в щит.

Устройства, содержащие пробиваемый воздушный промежуток называются разрядниками. Через электрическую дугу, горящую между контактами разрядника, протекает ток импульсного перенапряжения, разряжая импульс на землю. Таким образом осуществляется защита электрооборудования и проводки от повреждения импульсным током.

Более современный вид УЗИП вместо воздушного промежутка содержит нелинейный элемент — варистор. Варистор примечателен тем, что его электрическое сопротивление зависит от приложенного к нему напряжения. Включается варистор между фазой и защитным нулевым проводом. В штатном режиме работы при номинальном напряжении сопротивление варистора стремится к бесконечности, то есть, в этом режиме он является изолятором.

При возникновении импульса перегрузки, резкий скачок напряжения вызывает уменьшение сопротивления варистора, пропускающего при этом большой разрядный ток на заземляющую шину. Таким образом, как системы внешней, так и внутренней молниезащиты работают по принципу создания возможности беспрепятственного разряда опасного импульса на землю.

Молниезащита своими руками частного дома, дачного домика и не только. Советы профессионалов по молниезащите

Молниезащита своими руками частного дома, дачного домика и не только

Советы профессионалов по молниезащите

Разрушительная сила молнии вполне объяснима: ее ток достигает двухсот тысяч ампер при напряжении до ста тысяч киловольт. Причем известны случаи, когда в течение полутора секунд в одно и то же место ударяло несколько молний. А попадания даже одной молнии в сооружение без громоотвода достаточно, чтобы вспыхнуло оно, как свечка. Несмотря на это, небольшой дом защитить от молнии довольно легко.

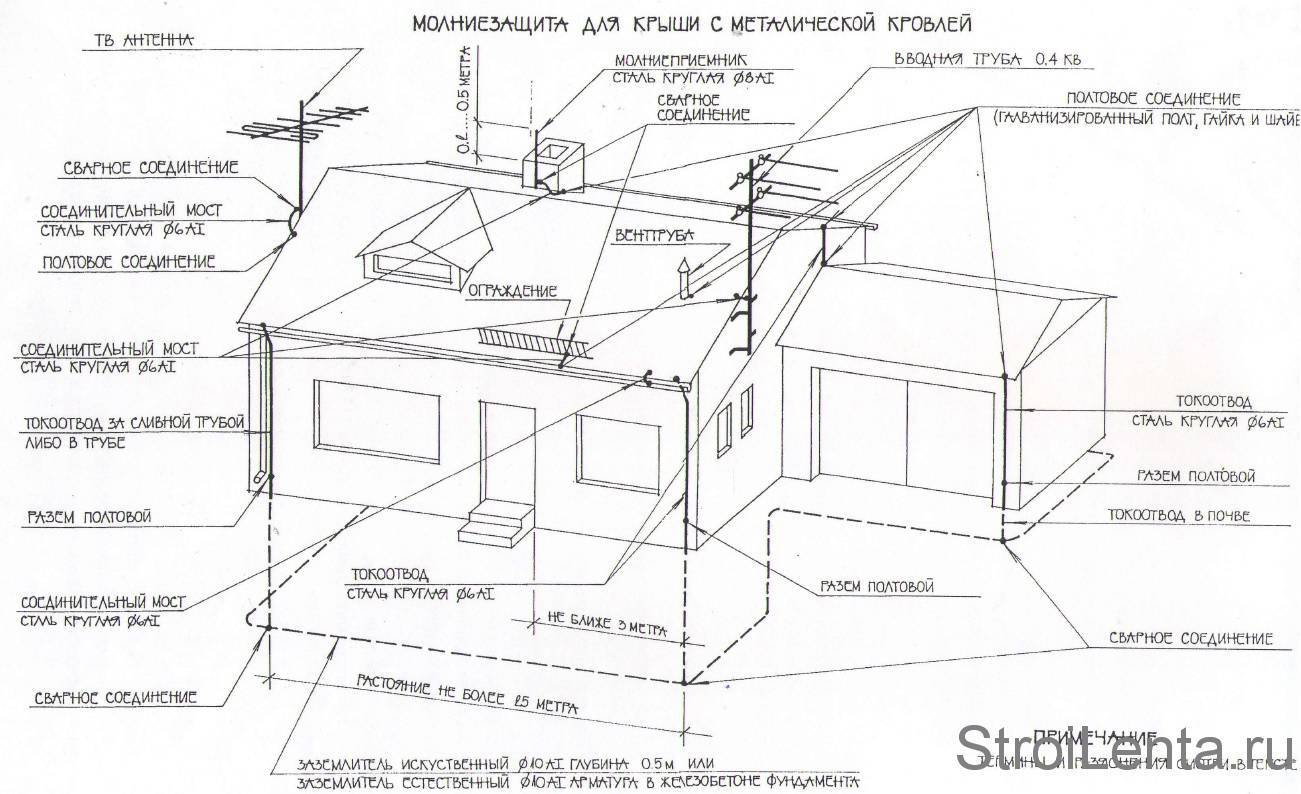

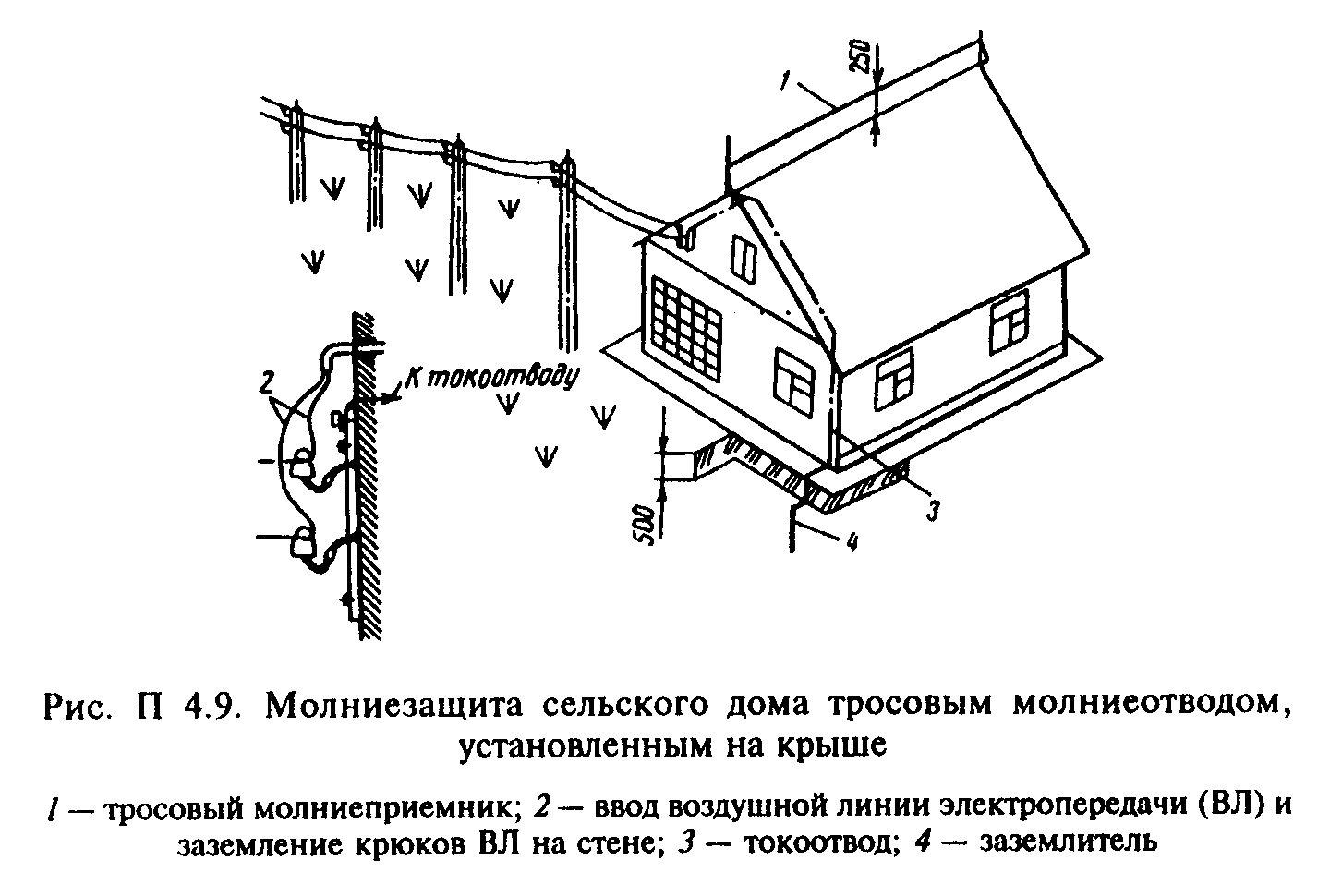

Над коньком крыши (на расстоянии не менее 25 см от него) натягивается проводник — стальная проволока толщиной 5-6 мм (рис. 1 на стр. 16). На деревянные брусья, к которым она крепится, устанавливаются вертикальные громоотводы высотой до метра.

Дымовую трубу надежно защитят стальной колпак, проволочная «вилка» или петля, подсоединенные к проводнику. Этот же проводник кратчайшим путем опускается по стене дома и присоединяется к заземлению.

Если длина такого громоотвода больше десяти метров, то заземлять его следует с двух сторон.

Молния чаще всего ударяет в коньки крыш, края фронтонов, слуховые и мансардные окна.

Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив прямо к крыше из черепицы, шифера или смонтировав на деревянных штырях или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Заземляют такой громоотвод в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.

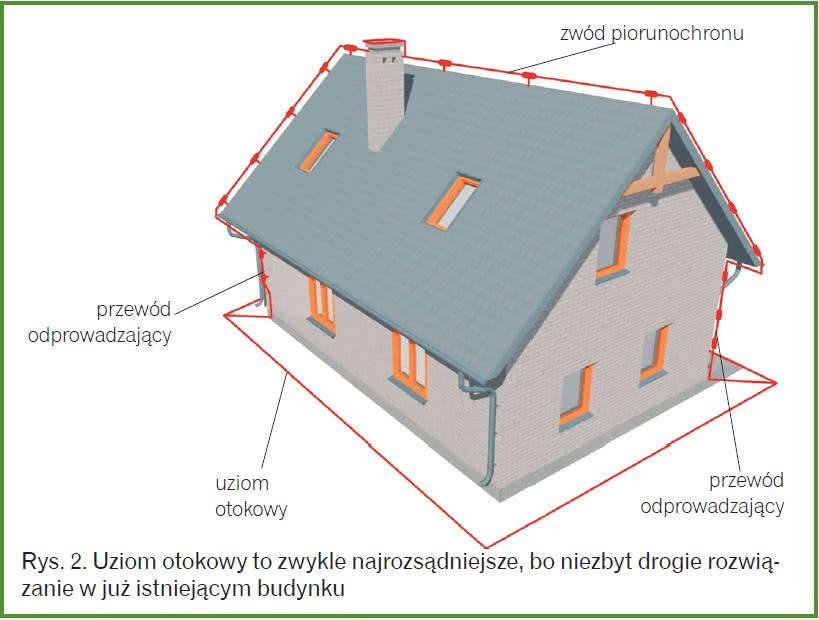

Дом, покрытый железом, будет в полной безопасности, если три-четыре раза заземлить его крышу через каждые 10-15 м по периметру. Как прикрепить заземление, показано на рис. 2.

В Прост в изготовлении и стержневой громоотвод. При высоте 5 м, считая от конька, он может защитить дом длиной 15 и шириной 7 м. Устанавливают громоотвод на жерди толщиной 10-15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом.

Можно укрепить громоотвод и на растущем рядом с домом привязывают к стволу над сучьями мягкой проволокой 02-Змм через каждые 2-3 м.

Если дом находится ближе 5 м от дерева, то по его стене прокладывают проводник, присоединенный к тому же заземлению, что и громоотвод (рис. 1).

Верхний конец громоотвода делают из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего — до 14 мм, стальных полос, уголков или труб сечением 50-60 мм2. Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки (рис. 3).

Заземление может быть тоже из проволоки, но лучше сделать его из стальных труб, например, водопроводных, 040-60 мм, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм2. Заземление укладывают на глубину не менее 80 см (чем глубже, тем лучше).

В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной несколько метров. Можно забить в грунт две-три сваи из труб или уголков так, чтобы их верхний конец находился на глубине 80 см.

Соединяют сваи горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют громоотвод (рис. 4).

Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, то заземление следует засыпать древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь — хороший проводник, а соль — следует располагать на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.

Громоотвод укрепляют на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Под хомуты полезно проложить изоляторы из куска резинового шланга. Проводники необходимо прокладывать так, чтобы на них не было петель и острых углов, иначе их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии.

На высоту около 2,5 м от земли их закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.

Способы соединения деталей громоотвода показаны на рис. 5. Самые надежные — сварка или пайка, но можно применять и скрутку, бандажное соединение, специальные сжимы или соединения внахлест при помощи болтов и заклепок.

Контактирующие поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой, и все это закрашивают, не нарушая контакта. Краска хорошо предохраняет от окисления.

Между всеми частями громоотвода должен быть надежный электрический , до начала гроз, проводят осмотр частей громоотвода и мест их крепления и при необходимости их заменяют и окрашивают.

Раз в три года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их.

Что такое громоотвод и как он функционирует

Итак, молниеотвод – это устройство, предназначенное для защиты зданий и сооружений от удара молний. Представляет собой заостренный металлический штырь, который устанавливается в вертикальном положении на крыше зданий или на отдельно стоящей высокой мачте. От нижнего конца штыря идет проводник, который уходит в землю – заземление.

Принцип действия молниеотвода

Большинство людей думают, что основная функция молниеотвода заключается в том, что при прямом попадании молнии во время грозы он отводит заряд по проводнику в землю, где тот рассеивается, не повреждая здание. Да, это утверждение верное, и при попадании молнии именно так и произойдет.

Молния крайне редко попадает в громоотвод

Молниезащита тросовая

Немного физики

При образовании грозовых облаков происходит разделение зарядов. Мельчайшие капли воды приобретают отрицательные и положительные заряды, при этом отрицательные заряды скапливаются преимущественно в нижней части кучевого облака.

-

На поверхности земли, а также на зданиях и сооружениях под заряженным облаком скапливаются индуцированные заряды противоположного знака, то есть положительные.

Нюансы разделения зарядов

- Между землей и облаками увеличивается напряженность электрического поля. Появляется разность потенциалов, достигающая миллионов вольт. Данной разницы достаточно для образования разряда, коим и является молния.

-

Разряд молнии начинается со ступенчатого лидера. Под этим понимается слабосветящийся разряд, который движется по направлению от облака к земле со скоростью 50 000 км/сек. Путь молнии прокладывается по воздуху — он неоднороден, а значит, есть места с более высокой электропроводностью (больше количество заряженных частиц). По ним-то молния и проходит. По-другому можно сказать, что молния выбирает наименьший путь сопротивления.

Разряд молнии

-

Приближаясь к земле, лидер направляется в те участки, где в данный момент имеется наибольшее количество индуцированных зарядов противоположного знака. Когда лидер достигает земли, все отрицательные заряды, находящиеся в ионизированном канале, устремляются в землю – сначала заряды из нижней части канала, а затем и из облака. Таким образом, основной разряд идет снизу-вверх.

Молния выбирает наименьший путь сопротивления

Наверное, всем известно, что молния поражает высокие объекты: деревья, вышки, мачты, дома. Но происходит так не всегда, так как многое зависит от электропроводности этих объектов. Например, ствол дерева содержит влагу, что позволяет образующимся в земле индуцированным зарядам перетекать на верхушку дерева, а значит, расстояние до нисходящего ступенчатого лидера сокращается. Ему нужно проделать меньший путь, поэтому удар с высокой долей вероятности придется в рассматриваемый объект. Так будет, если рассмотреть одиноко стоящее дерево.

Большинство специалистов рекомендует поднимать молниеотвод на высоту до 18-20 м, особенно если здание находится в плотной застройке частного сектора

Справедливо перетекание зарядов также для высоких сооружений и зданий, однако если поблизости находится объект с более высокой электропроводностью, он накопит в себе больше индуцированных зарядов, и молния поразит именно его — несмотря на то, что оно может быть намного ниже.

Единственным проверенным средством, помогающим уберечься от удара атмосферного разряда, является молниеотвод

Данный эффект полностью объясняет поведение молнии. Иногда люди недоумевают, почему заряд поражает не высокое строение, а какой-нибудь маленький сарай, находящийся поблизости. Причиной может быть то, что он стоял на водоносном слое почвы, а вода, как мы знаем, является прекрасным проводником и однозначно будет содержать большее количество индуцированных зарядов.

Молниезащита загородного дома

Можно часто наблюдать деревья, пораженные молнией, около рек. Как известно, в силу гравитации реки протекают в самых низких участках рельефа, но так как вода в реке – это хороший проводник, содержащий много зарядов, в этой области создаются самые оптимальные условия для попадания молнии.

История молниеотвода

Особенности устройства

Как и у любой системы, у активной молниезащиты можно выделить ряд особенностей. В числе характерных преимуществ:

- Большая зона охвата. Монтаж активной молниезащиты позволяет защитить большую территорию по сравнению с аналогом, функционирующим по пассивному принципу. Дело в том, что, несмотря на присутствие молниеприемника (пассивного) на крыше, молния может ударить, например, в расположенный во дворе столб линии электропередач или иной возвышающийся объект. Подобное исключается в случае использования активного молниеприемника, так как элемент сам провоцирует разряд.

- Компактность. Несмотря на усложненное устройство активного приемника молний, его габариты остаются достаточно компактными, что не только упрощает процесс установки системы и снижает нагрузку на несущие конструкции, но и практически не привлекает внимания. Это позволяет устанавливать систему на любых строениях, вне зависимости от их архитектурного стиля.

- Эффективность. Активный молниеотвод обеспечивает более высокий уровень защиты не только строения, но и близлежащих территорий.

Что касается недостатков системы, здесь выделяют лишь сравнительно высокую цену оборудования и то, что некоторые ученые не подтверждают существенного повышения уровня защиты объекта от использования системы. К слову, первое частично компенсируется за счет того, что в силу большего охвата территории для защиты крупных объектов и территорий потребуется меньшее количество приемников, чем в случае с пассивными аналогами.

Защита кровли

Вариантов устройства заземления кровли из металлочерепицы много. Время от времени появляются новые, более эффективные способы, но все они сводятся, прежде всего, к трем основным схемам молниезащиты:

- стержневой;

- антенной;

- сетчатой.

Первые два способа являются наиболее простыми, а потому пользуются заслуженной популярностью. Такие системы защиты надежны, результативны и долговечны, но лишь в случае правильной установки элементов

Во внимание принимается:

- площадь и место расположения объекта относительно соседних строений;

- этажность и функциональность сооружения;

- форма кровли;

- высота и густота окружающей растительности.

Для металлочерепицы производители выпускают элементы молниезащиты, максимально гармонично вписывающиеся в общий архитектурный облик дома. В собранном виде они выглядят довольно аккуратно, так как комплектующие по оттенку бывают очень близки к цвету металлического настила. Тем не менее, смонтированные на крышах частных домов системы визуально спрятать удается не всегда из-за скатной формы крыши.

Возможно, в ближайшем будущем в качестве молниезащиты крыш будет использоваться альтернативный способ, называемый активным. Его принцип действия сводится к перехвату молнии посылаемым навстречу ей электрическим разрядом, который принимает всю силу природного удара на себя. При таком варианте защиты кровля не имеет дополнительных, «утяжеляющих» внешний вид элементов. Проблема состоит лишь в том, что активная молниезащита пока еще слабо развита.

Стержневая система

В качестве молниеприемника на кровле устанавливается металлический стержень, чаще – труба с закрытым или запаянным торцом диаметром 12мм, поднимающаяся над уровнем конька на 2-3 метра. Вертикальный элемент сохраняет свое положение благодаря длинной деревянной мачте, на половину своей длины входящей во внутреннее пространство стропильной конструкции.

Стержень на чердаке соединяют с токоотводящим проводом из оцинкованной стали диаметром 6мм, который выводят на поверхность наружной стены и спускают вниз до места его соединения с заземляющим контуром. В целях безопасности проволоку рекомендуется размещать с противоположной от главного входа стороны дома. В случае наличия дополнительных дверных проемов, токоотвод не может быть приближен к ним менее чем на три метра.

Антенная система

Такой громоотвод располагают на самой высокой точке кровельного покрытия. Опорой металлической антенне служит деревянный шест и обрешетка. Размер молниеприемника выбирают, исходя из того, что антенна может покрывать площадь круга, радиус которого составляет три ее высоты.

Функцию токоотвода антенного молниеприемника выполняет металлический трос. Он является промежуточным звеном между верхней частью защиты металлочерепицы и контуром заземления.

Сетчатая система

Поверх кровли, а иногда и внутри кровельного пирога, прокладываются стальные оцинкованные прутья. Шаг между ними определяется нормативами и формой крыши. При небольшой площади кровли элементы молниезащиты располагают по периметру и коньку, а при значительных размерах 8-миллиметровые стержни укладывают взаимно перпендикулярно в форме плоской сетки. Отсюда и произошло название подобного молниеприемника.

Токоотводы к земле спускают по стенам, причем располагают их не в одном месте, как в предыдущих случаях, а в нескольких точках. Шаг 10-20 метров выбирают в соответствии с необходимой степенью молниезащиты.

Установка молниезащиты

Защита здания от молнии и ее последствий обустраивается внутри и снаружи здания. В зависимости от места установки, варьируются и функции молниезащиты частного дома:

- внутренние элементы отвечают за нивелирование последствий перепадов напряжения, чтобы электрические приборы, находящиеся в здании, не превратились в источники опасности,

- наружные элементы предназначены для отведения молнии от здания, слива токовых разрядов в грунт (т. е. «гашение» удара).

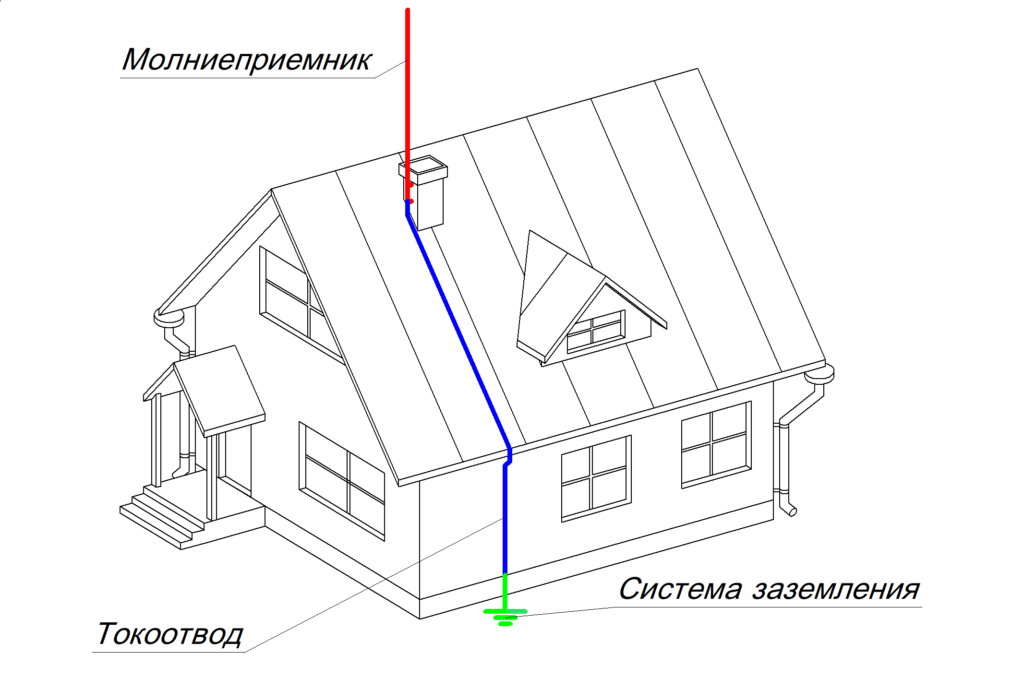

По конструкции внешний молниеотвод в частном доме состоит из трех базовых частей: токоотвода, заземления и непосредственно молниеприемника. Рассмотрим их более детально.

Конструктивные особенности молниеотводов для частных домов

Молниеприемник. Это элемент, принимающий на себя разряд. В современных системах молниезащиты и заземления для частных домов применяют следующие разновидности приемников:

- тросовый. Он отличается простотой и удобством. Стальную проволоку горизонтально натягивают вдоль конька между 2-мя опорами на крыши. Тросовые молниеприемники монтируются преимущественно на шиферных и деревянных кровлях,

- стержневой. Как следует из названия, он представляет собой металлический стержень длиной 100 ± 50 см, монтируемый вертикально на крыше. Размеры такого молниеприемника подбираются в зависимости от защищаемой площади, и могут быть больше указанных величин. Он совместим с кровельными покрытиями всех типов,

- сетчатый. Такой молниеприемник укладывается по всему периметру крыши. Это наиболее трудоемкий и затратный способ организации защиты. Сетчатые конструкции устанавливают на крышах с натуральной и гибкой черепицей.

Токоотвод. Он представляет собой связующий элемент между заземлением и молниеприемником. Изготавливается из медной проволоки диаметром 5 ± 1мм.

Заземлитель. В качестве данного элемента может использоваться лист металла либо 3 прутка арматуры, соединенные в треугольник. Заземлитель закапывается на глубину от 2 м.

Особенности эксплуатации системы молниезащиты

Все элементы молниеотвода и заземления в частном доме должны быть надежно соединены между собой. Обычно для скрепления применяется сварка.

При правильном выполнении монтажа молниезащита частного дома позволяет практически исключить риск поражения здания атмосферными токовыми зарядами. Но, как и другие конструктивные элементы строений, такая система нуждается в периодическом обслуживании.

Важно перед грозовым сезоном проводить профилактические осмотры защитного комплекса. При обнаружении ржавчины металлические элементы очищаются от нее и загрязнений с помощью специализированных антикоррозионных составом. Истончившиеся детали заменяют по мере необходимости

Истончившиеся детали заменяют по мере необходимости.

Чтобы обеспечить надежную защиту здания, доверьте ее обустройство профессионалам. Опытные партнёры компании «ЕКАТЕРЕМ» выполнят монтаж молниезащиты в частных домах по оптимальной стоимости.

Виды молниеприемников

В системах защиты по возможности максимально используются естественные молниеотводы, на основе имеющихся конструктивных элементов. Если же они не дают нужного эффекта, применяются искусственные молниеприемники, в большинстве случаев играющие ключевую роль. Они просты в устройстве, не требуют специального тех. обслуживания, но вместе с тем гарантируют надежную пассивную защиту от высоких токовых зарядов, вызванных ударами молнии.

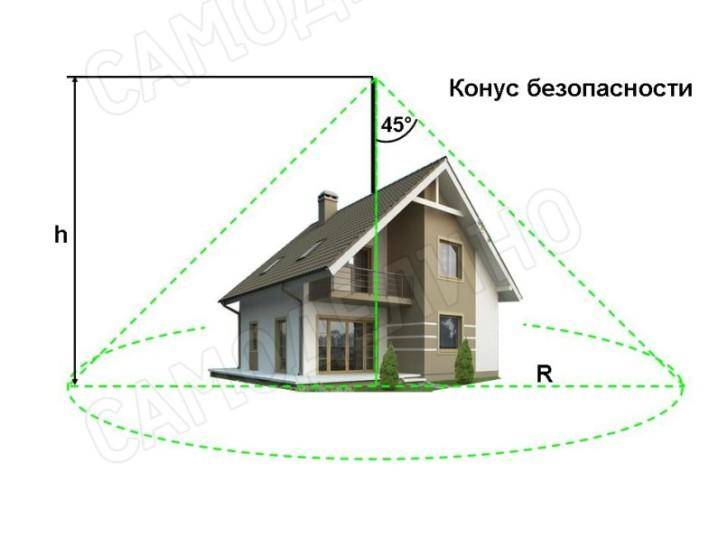

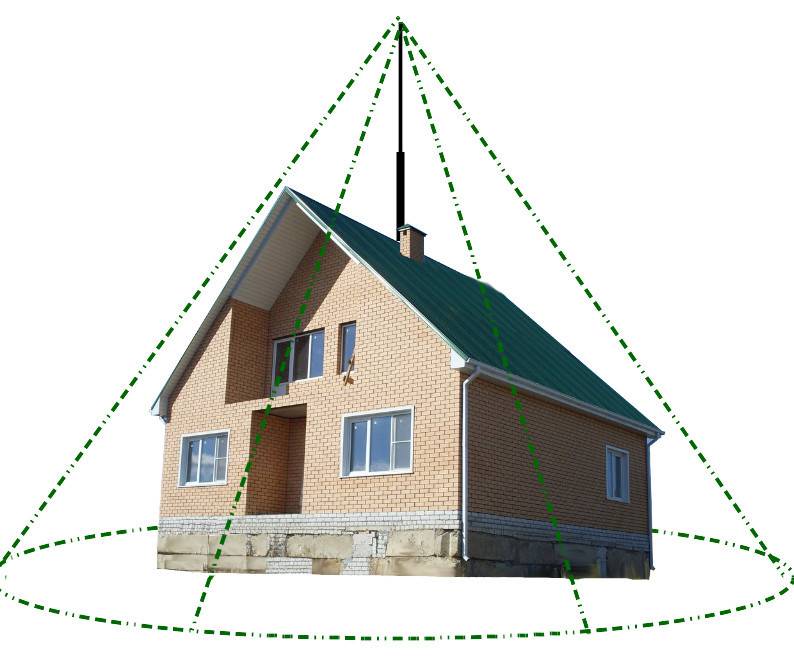

Все молниеприемники правила и нормы условно разделяют на три основных типа. Стержневые конструкции (рис. 1) изготавливаются в виде вертикальной металлической мачты, высотой от 1 до 20 метров. Они устанавливаются непосредственно на крыше или возле здания. В последнем случае защитная зона должна перекрывать объект, находящийся под защитой.

При помощи зажимов они закрепляются на любых поверхностях – вертикальных и горизонтальных. Каждая мачта соединяется с двумя токоотводами, которые, в свою очередь, подключаются к заземляющему контуру. Устройства стержневого типа защищают в основном небольшие здания в простом архитектурном исполнении.

Тросовый молниеприемник (рис. 2) представляет собой конструкцию, включающую в себя две мачты и стальной трос, натянутый между ними. Концы троса соединяются со своими токоотводами и далее – с заземлителями. Правильное расположение всех компонентов гарантирует уход электрических разрядов в грунт за внешними границами здания. Тросовые устройства, так же, как и стержневые, бывают одиночными, двойными или многократными, полностью охватывая и защищая объект. Многократная система устанавливается в крупных зданиях или нескольких сооружениях, расположенных на значительной территории.

Для изготовления молниеприемной сетки (рис. 3) используется металлическая проволока или пруток. Она укладывается на поверхность кровли с шагом ячеек от 5х5 м до 20х20 м в соответствии с категорией защиты данного объекта. Если кровля выполнена из негорючих материалов, укладку сетки можно производить прямо на нее. В противном случае должно выдерживаться расстояние не менее 10 см.

Зажимы креплений могут контактировать со стенами из горючих материалов, если повышенная температура не представляет для них никакой опасности. Монтаж токоотводов осуществляется по всему периметру на расстоянии 10-25 метров друг от друга, в соответствии с уровнем защиты здания.

Поражающие факторы молнии

Для того чтобы до конца понять всю опасность ударов молнии, необходимо более подробно ознакомиться с ее поражающими факторами. Они в обязательном порядке учитываются, когда проектируется устройство молниезащиты зданий и сооружений. В момент разряда подавляющее число грозовых туч обладают отрицательной полярностью, тогда как на земле происходит индукция положительных зарядов.

В среднем, каждое облако перед началом разряда обладает следующими характеристиками:

- Возле поверхности земли туча имеет напряженность электрического поля в диапазоне 5-300 кВ/м.

- Потенциал составляет от 100 миллионов до 1 миллиарда вольт.

- Единичный разряд тучи происходит в промежутке от 15х10-6 до 10-3 секунды, для полного разряда требуется 1,13 секунды.

- Непосредственно в канале молнии образуется температура 20 тысяч градусов и более.

- Величина амплитудного значения тока составляет 50 кА, в некоторых случаях – до 250 кА.

Действие электрических разрядов может быть первичным или вторичным в зависимости от поражающих факторов. Они учитываются, когда создается система молниезащиты зданий. Первичный поражающий фактор является прямым ударом молнии в конкретный объект. Основными последствиями считаются пожары и механические повреждения зданий и сооружений.

Вторичные поражающие факторы, которых существует несколько видов, проявляются в следующем:

- Электростатическая индукция. На металлических конструкциях, изолированных от земли, возникают наведенные электрические потенциалы. Их появление связано со статическим полем высокой напряженности между грозовыми тучами и землей. В результате, между деталями оборудования и металлическими конструкциями наблюдается искрение.

- Электромагнитная индукция. На металлических трубах, воздуховодах и других элементах большой протяженности, обладающих незамкнутыми контурами, в момент разряда происходит индуцирование ЭДС. Данное явление возникает под действием мощного магнитного поля, изменяющегося во времени. Как следствие, здесь также образуется искрение в местах максимально близкого взаимного расположения металлических конструкций.

- Высокие потенциалы, которые могут попасть в здание по коммуникациям и металлическим конструкциям, находящимся вне объекта. Все это нужно учитывать при строительстве еще на стадии проектирования.

Все виды поражающих факторов вызывают те или иные негативные последствия. В первую очередь, это поражение людей электротоком, пожары, взрывы, разрушения вследствие механических повреждений. Все это приводит к значительному материальному ущербу и невосполнимым потерям.