Какая периодичность измерений

Перед тем как замерить сопротивление заземления тем или иным способом – важно учесть требования ПУЭ в части периодичности проведения этих испытаний. Согласно основным положениям этого документа они могут проводиться в следующих формах:

- плановые обследования;

- внеочередные проверки;

- пусковые испытания.

Периодичность каждой из этих разновидностей проверок определяется теми целями, которые они перед собой ставят. Периодичность проверок сопротивления изоляции станционного оборудования обычно согласуется с обследованием самого ЗК. Рассмотрим различные их виды более подробно.

Плановые проверки

Сроки проведения плановых мероприятий оговариваются инструкцией РД-34.22.121-87, а также требованиями ПУЭ. Из этих документов можно узнать, какова периодичность визуального осмотра видимых частей устройств заземления, которая согласно им организуется не реже одного раза в полгода. Помимо этого из этих же нормативов следует, что не реже чем раз в 12 лет должны проводиться обследования конструкции со вскрытием грунта вокруг нее. Измерение сопротивления контуров заземления согласно тем же документам должно проводиться не реже раза в 6 лет.

Ответственными за проведение таких проверок являются лица, уполномоченные на это соответствующими органами. Владелец частного дома должен заранее оформить заявку на их проведение с последующей оплатой. По завершении испытаний он обязан предоставить в местную энергетическую службу протокол измерений сопротивлений контактов между элементами ЗК.

Внеочередные

Внеочередные измерения параметров контура должны проводиться в следующих внештатных ситуациях:

- После внесения в конструкцию изменений, не предусмотренных проектом, но влияющих на сопротивление растеканию току (измерение заземления в частном доме должно проводиться при переносе его на другое место).

- После аварийного разрушения и последующего восстановления ЗК.

- По завершении ремонтных работ.

Периодичность их проведения по понятным причинам не регламентируются.

Пусковые или вводные

Пусковые или вводные проверки заземления и измерения сопротивления организуются сразу же по окончании монтажа защитного контура (то есть накануне сдачи его представителю местной энергетической службы). Для этого потребуется пригласить специалиста от электрической лаборатории или другой организации, имеющей лицензию на право проведения таких испытаний.

По итогам проверки оформляется акт приемки, являющийся основанием для последующего пуска устройства в эксплуатацию и подтверждением того, что все питающие линии в частных домах заземлены.

Условия проведения испытаний

При организации мероприятий по проверке заземления важно обратить внимание на те условия, в которых предполагается их проведение. Они должны учитываться еще на стадии подготовки испытаний, а по их окончании вноситься в особый журнал. Согласно требованиям действующих нормативов (ПУЭ, в частности) для этого желательно выбирать летнюю пору с солнечной сухой погодой, позволяющей получить наиболее близкие к реальности результаты

Это объясняется тем, что в такое время грунт поддерживается в достаточно сухом состоянии, соответствующем реальным условиям эксплуатации защитного сооружения

Согласно требованиям действующих нормативов (ПУЭ, в частности) для этого желательно выбирать летнюю пору с солнечной сухой погодой, позволяющей получить наиболее близкие к реальности результаты. Это объясняется тем, что в такое время грунт поддерживается в достаточно сухом состоянии, соответствующем реальным условиям эксплуатации защитного сооружения.

При проведении контрольных замеров допустимых сопротивлений в осеннюю сырую погоду, например, полученные результаты будут в значительной степени искажены. Это объясняется тем, что пропитанный влагой грунт существенно увеличивает показатель проводимости почвы. Для того чтобы избежать всех этих сложностей и получить значение близкое к реальной величине – проще всего воспользоваться услугами профессионалов. Для этого необходимо обратиться в специальную электротехническую лабораторию, имеющую лицензию на проведение соответствующих работ.

Специалисты по прибытию на место выявят все факторы и организуют испытания защитного оборудования в соответствие с требованиями действующих нормативов. По завершении всего испытательного цикла ими же будет оформлен протокол измерения сопротивления заземления образец которого представлен ниже.

Протокол проверки сопротивлений заземлителей

5.3.1 РЕ проводники. В качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

1.) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

2.) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов.

Не допускается использовать в качестве РЕ

проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов; несущие тросы при тросовой проводке; металлорукава; а так же свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих веществ, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии на них изолирующих вставок.

Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается.

Наименьшие сечения защитных проводников должны быть равны сечению фазных проводников при сечении фазных проводников менее 16 мм2, при сечении фазных от 16 до 35 мм2 — 16 мм2, при сечении фазных более 35 мм2 — половине фазного.

Минимальные сечения медных проводников РЕ

должно быть не менее 2.5 мм2 – при наличии механической защиты и 4 мм2 — при её отсутствии.

Проверка параметров защитного заземления

Кроме очевидных составляющих системы защитной «земли»: таких, как контактная колодка, провода, идущие к электроустановкам, соединение с контуром в грунте, важную роль в обеспечении защиты играет собственно земля. Соответственно надо убедиться в следующем:

- Между всеми элементами контура (штыри, соединительные шины, проводник в помещение до клеммной колодки) есть надежное электрическое соединение с минимальным сопротивлением.

- Попавшее на контур напряжение (в случае аварии), растекается по физической земле с максимальным током. Это возможно лишь при хорошем контакте между металлом и грунтом.

- Физические условия местности (грунта) могут обеспечить надежный контакт даже при плохих (с точки зрения электротока) условиях. А именно, пересыхание грунта, растрескивание земли в местах установки заземлителей.

Разумеется, никто не проводит измерения параметров на каждом элементе заземляющей системы. Это потребуется лишь в случае несоответствия нормам, для поиска так называемого «слабого звена».

По какому принципу проводится проверка защитного контура заземления?

Необходимо создать полный аналог заведомо работающего контура, и сравнить показатели с тестируемым объектом. Для этого существуют комплексы проверки рабочего заземления.

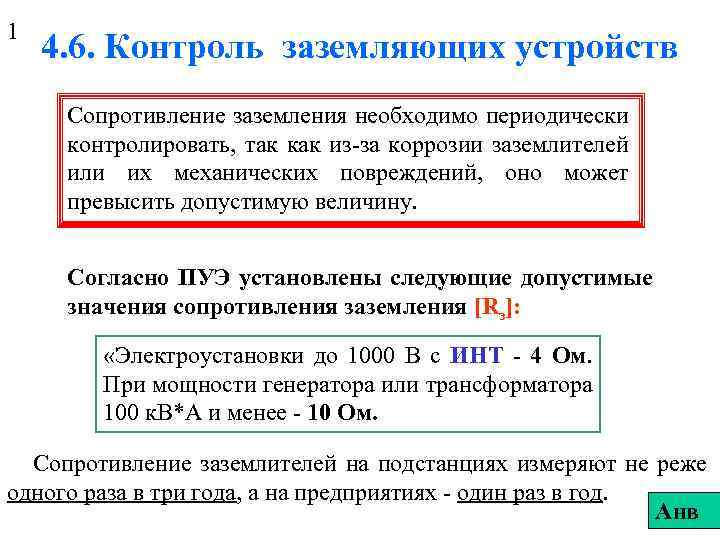

Вы можете купить подобный набор, но вряд ли он себя окупит в обозримом будущем. Даже с учетом того, периодичность проверки заземляющих устройств составляет один раз в году (и для жилых, и для промышленных объектов), проще получать разовый доступ к оборудованию.

Устройство и типы контуров

Расчет заземления

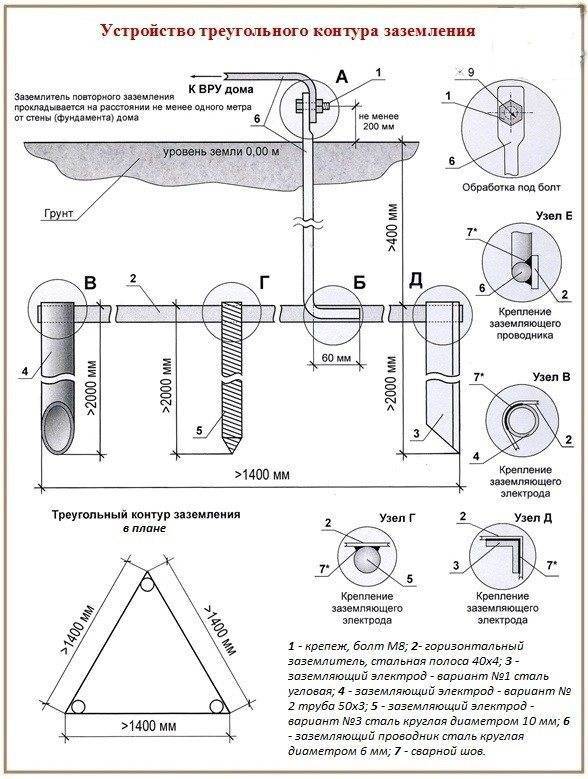

Стандартный контур заземления изготавливается не только в виде оптимального для большинства условий треугольника; он может иметь форму линии, прямоугольника, угла или даже дуги (овала). При рассмотрении каждой из этих конструкций с точки зрения их сопротивления необходимо отметить следующее:

- Основой конструкции являются забиваемые в землю штыри или стержни;

- Между собой они соединяются нарезанными по длине металлическими полосами (так называемой «металлосвязью»);

- К одному из штырей или к полоске металла приваривается медная шина, прокладываемая в отдельной канавке, как это изображено на приведённом ниже рисунке.

Прокладка шины до конструкции КЗ

Выбор треугольника в качестве основного вида заземлителя объясняется тем, что в этом случае удаётся получить максимальную зону рассеивания при небольшой занимаемой площади. Материальные затраты на такую конструкцию минимальны, а величина сопротивления растеканию в грунте при правильном её обустройстве соответствует нормативам.

Расстояние между штырями треугольного контура обычно выбирается равным длине, а максимальное удаление одного от другого может быть вдвое больше. Так, если штыри заглубляются в землю на 250 сантиметров, оно может достигать 5-ти метров. Лишь при соблюдении этих условий удаётся получить оптимальные характеристики зарытого в землю сооружения.

Линейный контур представляет собой цепочку штырей, вбитых в землю с определённым шагом, равным примерно 5-10 метров (смотрите рисунок далее по тексту).

Линейный распределённый контур

В отдельных случаях, зависящих от условий местности, конструкция сооружается в виде полукруга; при этом штыри располагаются на том же удалении один от другого. В таком распределённом устройстве сопротивление должно быть минимальным именно в точках соприкосновения прутьев с грунтом. Для достижения требуемого показателя Rз штырей забивается как можно больше.

Все остальные типы конструкций являются модификациями описанных выше заземлителей, а предъявляемые к ним требования по сопротивлению стекания являются производными от уже рассмотренных.

Компоненты защиты

Защитное заземление включает электроды, установленные в землю и соединенные электросвязью с заземляющей шиной.

В системе имеются такие элементы:

- Металлические стержни. Один или несколько металлических стержней направляют ток растекания в грунт. Обычно в качестве электродов используют отрезки длинномерного металла (трубы, уголок, круглые металлические изделия). В некоторых случаях используется листовая сталь.

- Металлический проводник, объединяющий несколько заземлителей в единую систему. Обычно в этом качестве используют установленный по горизонтали проводник в виде уголка, прута или полосы. Металлическую связь приваривают к концам закопанных в землю электродов.

- Проводник, соединяющий находящийся в грунте заземлитель с шиной, которая имеет связь с защищаемым оборудованием.

Два последних элемента называются одинаково — заземляющий проводник. Оба элемента выполняют идентичную функцию. Различие кроется в том, что металлосвязь находится в грунте, а проводник подключения заземления к шине располагается на поверхности. В связи с этим к проводникам предъявляются неодинаковые требования по устойчивости к коррозии.

Чем вызван рост переходного сопротивления?

Под переходными контактами подразумеваются соприкасающиеся металлические элементы. Добиться их идеальной полировки невозможно, все равно на поверхности будут присутствовать бугорки и вмятины микроскопического размера. Площадь контактируемых поверхностей изменяется от воздействия различных внешних факторов (температура, сила прижатия, загрязнение поверхности и т.д.), что ведет к увеличению переходного сопротивления. На представленных ниже фотографиях медного контакта, сделанных при помощи электронного микроскопа, видно образование на поверхности пленки из оксида меди.

Поверхность медного контакта, увеличенная микроскопом

Такая оксидная пленка обладает диэлектрическими свойствами, они хоть и не велики, но этого может оказаться достаточно, чтобы нарушить металлосвязь. В результате соединение будет нагреваться и рано или поздно приведет к отгоранию контакта, что незамедлительно отразится на качестве металлосвязи. Не менее распространенная причина – человеческий фактор, именно поэтому после монтажных работ требуется проводить измерение металлосвязи.

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, можно указать следующие причины для проверки металлосвязи:

- Контроль непрерывности цепи заземления. Он включает в себя как электроизмерения, так и осмотр защитных проводников и других элементов заземления, на предмет их целостности.

- Измерение сопротивления переходных контактов (производится между электроустановкой и заземлителем), а также общих параметров цепи.

- Проверяется разность потенциалов между корпусом заземленной электроустановки и заземлителем. Проверка осуществляется в рабочем режиме и выключенном состоянии.

Как видим, основная цель проверки – осуществление измерений параметров заземляющих цепей, поскольку именно они характеризуют качество металлосвязи, а соответственно, и электробезопасность установки.

Расчёт заземления и его особенности

Важнейшей функцией заземления является электробезопасность. Перед его установкой в частном доме, на подстанции и в других местах необходимо произвести расчёт заземления.

Как выглядит заземление частного дома

Электрический контакт с землёй создаёт погруженная в грунт металлическая конструкция из электродов вместе с подключёнными проводами – всё это представляет собой заземляющее устройство (ЗУ).

Вид простейшего заземления помещения

После монтажа заземлителя траншея засыпается грунтом, а один из электродов должен выходить наружу. К нему подключается провод над поверхностью земли, который идет к шине заземления в электрощите управления.

Предлагаем ознакомиться Расчет дымовой трубы: 4 важных нюанса для расчета

При нахождении оборудования в нормальных условиях на точках заземления напряжение будет нулевым. В идеальном случае при коротком замыкании сопротивление ЗУ будет равно нулю.

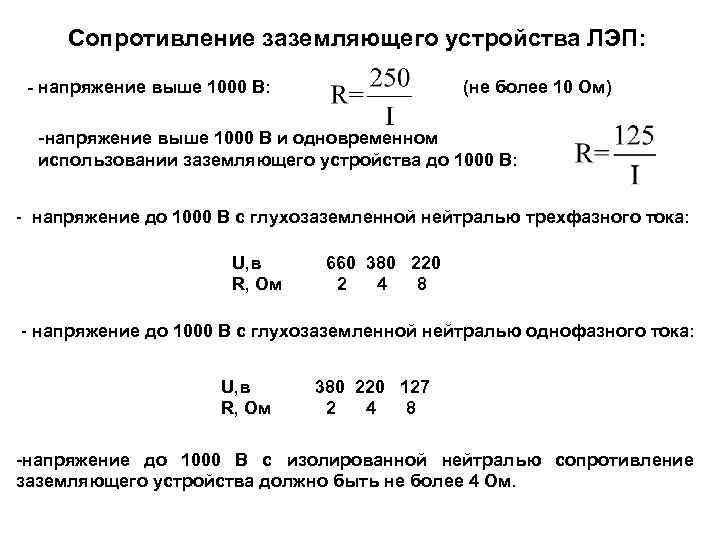

Решение задачи правильного расчёта заземления особенно важно для электростанции или подстанции, где сосредоточено много оборудования, работающего под высоким напряжением. ВеличинаRзопределяется характеристиками окружающего грунта: влажностью, плотностью, содержанием солей

Здесь также важными параметрами являются конструкции заземлителей, глубина погружения и диаметр подключённого провода, который должен быть таким же, как у жил электропроводки. Минимальное поперечное сечение голого медного провода составляет 4 мм 2 , а изолированного – 1,5 мм 2

ВеличинаRзопределяется характеристиками окружающего грунта: влажностью, плотностью, содержанием солей. Здесь также важными параметрами являются конструкции заземлителей, глубина погружения и диаметр подключённого провода, который должен быть таким же, как у жил электропроводки. Минимальное поперечное сечение голого медного провода составляет 4 мм 2 , а изолированного – 1,5 мм 2 .

Если фазный провод коснётся корпуса электроприбора, падение напряжения на нём определяется величинами Rз и максимально возможного тока. Напряжение прикосновения Uпр всегда будет меньше, чем Uз, поскольку его снижают обувь и одежда человека, а также расстояние до заземлителей.

Величина Uз должна иметь допустимое значение, чтобы обеспечить безопасность человека.

Снизить величины Uпр и Uш можно, если уменьшить Rз, за счёт чего также уменьшится ток, протекающий через тело человека.

Если напряжение электроустановки превышает 1 кВ (пример – подстанции на промышленных предприятиях), создаётся подземное сооружение из замкнутого контура в виде рядов металлических стержней, забитых в землю и соединённых сваркой между собой при помощи стальных полос. За счёт этого производится выравнивание потенциалов между смежными точками поверхности.

Заземление не только обеспечивает разность потенциалов до безопасного уровня, но и создаёт ток утечки, которого должно хватать для срабатывания защитных средств.

Соединять с заземлителем каждый электроприбор нецелесообразно. Подключения производят через шину, расположенную в квартирном щитке. Вводом для неё служит провод заземления или провод РЕ, проложенный от подстанции к потребителю, например, через систему TN-S.

Виды материала (профили)

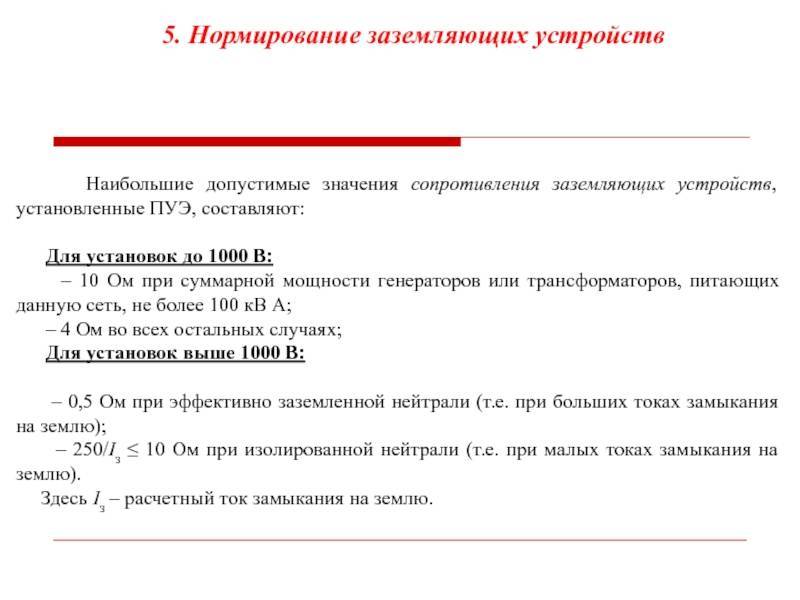

Согласно требованиям ПУЭ, содержащим указания на то, каким должно быть сопротивление растекания тока в грунте, в большинстве случаев этот показатель устанавливается на уровне не более 4 Ом. Для получения этого значения обычно приходится приложить немало усилий, направленных на то, чтобы придерживаться заданных теми же требованиями технологий.

В первую очередь, это касается используемых при сборке заземляющего контура материалов, подбираемых, исходя из следующих условий:

- При выборе штырей предпочтение должно отдаваться заготовкам из черного металла;

- Наиболее часто применяется пруток типоразмером 16-20 мм или уголок с параметрами 50х50х5 мм и толщиной металла около 5 мм;

- Применять в качестве элементов контура арматуру не допускается, поскольку она обладает каленой поверхностью, влияющей на нормальное стекание тока;

- Для этих целей подходит именно чистый пруток, а не его арматурный заменитель.

Обратите внимание! Для районов с засушливым летом лучше всего подходят трубные толстостенные металлические заготовки, нижний конец которых сплющивается на конус, а затем в этой части трубы просверливаются несколько отверстий. Согласно положениям ПУЭ, перед их размещением в грунте сначала бурятся лунки нужной длины, поскольку забить их вручную достаточно проблематично

В случае особо засушливого лета и резком ухудшении параметров заземлителя в полые части труб заливается концентрированный соляной раствор, что позволяет получить такое сопротивление, какое должно быть в соответствии с требованиями ПУЭ. Длина трубных заготовок выбирается в пределах 2,5-3 метра, что вполне хватает для большинства российских регионов

Согласно положениям ПУЭ, перед их размещением в грунте сначала бурятся лунки нужной длины, поскольку забить их вручную достаточно проблематично. В случае особо засушливого лета и резком ухудшении параметров заземлителя в полые части труб заливается концентрированный соляной раствор, что позволяет получить такое сопротивление, какое должно быть в соответствии с требованиями ПУЭ. Длина трубных заготовок выбирается в пределах 2,5-3 метра, что вполне хватает для большинства российских регионов.

К этому виду профильных заготовок предъявляются особые требования, касающиеся порядка их размещения в почве и состоящие в следующем:

- Во-первых, трубные элементы защитного контура должны размещаться на глубине, превышающей уровень промерзания грунта не менее чем на 80-100 см;

- Во-вторых, в особо засушливых местностях примерно треть длины заземлителя должна достигать влажных слоёв почвы;

- В-третьих, при выполнении второго условия следует ориентироваться на особенности расположения в данном регионе так называемых «грунтовых вод». В случае если они находятся на значительной глубине, по правилу, сформулированному в положениях ПУЭ, необходимо будет подготовить более длинные трубные отрезки.

С видом и профилем используемых при обустройстве заземлителя штыревых заготовок можно ознакомиться на размещённом ниже рисунке.

Допустимые профили штырей

На практике в большинстве регионов России обычно применяются стальной уголок и полоса из того же металла. Для того чтобы получить более точные параметры используемых элементов заземления, потребуются данные геологических обследований. При наличии этой информации можно будет привлечь к обсчёту параметров заземлителя специалистов.

Из чего делается металлосвязь

Соединяющие штыри элементы (металлосвязь) обычно изготавливается из следующих электротехнических материалов:

- Типовая медная шина, имеющая сечение на менее 10 мм2;

- Алюминиевая полоса с поперечным сечением порядка 16 мм2;

- Стальная полоска 100 мм2 (типоразмер – 25х5 мм).

Классическая металлосвязь делается обычно в виде нарезанных по размеру стальных полос, крепящихся на сварку к уголкам или оголовкам прутка.

Важно! От качества сварочного сочленения зависит, сможет ли данное заземляющее устройство или контур пройти проверочные испытания на соответствие переходного сопротивления нормируемому значению (4 Ома)

При применении более дорогих алюминиевых (медных) полосок к ним на сварку крепится болт подходящего типоразмера, на котором впоследствии фиксируются подводящие шины

Главное, на что нужно обращать внимание при обустройстве любых соединений, – это надёжность получаемого в результате контакта

Для этого перед оформлением болтового сочленения необходимо тщательно зачистить обе соединяемые детали до появления блеска чистого металла. Дополнительно эти места желательно обработать шкуркой, а после закручивания болта хорошо его поджать, что обеспечит более надёжный контакт.

Вопрос 3. На выбор доступны различные формы импульса, которые дают различные результаты измерения, на каком основании выбрать «правильный»?

Выбор конкретной формы измерительного сигнала определяется характером измеряемого заземления и местом измерения. На выбор есть три формы измерительного импульса. Каждый из них отражает некоторые явления, возникающие в заземлении во время грозы (два из них — это удар молнии):10/350 – такую форму импульса будет иметь ток, протекающий в результате разряда молнии, прямо попавшей в тестируемую систему заземления.8/20 – эта форма соответствует току, который индуктивно наведется в системе заземления в результате разряда молнии, которая не попала непосредственно в тестируемую систему заземления.4/10 – более высокая частота импульса, приводящая к еще большему уменьшению рассеивающей области заземления, которая участвует в отводе энергии измерительного импульса. Применяется в энергетике при измерении заземления столбов. Ранее проводились тесты с импульсом 1/4. Однако, при такой огромной частоте невозможно сохранить стабильность измерения и использование этой формы прекращено. Описанные ранее явления, определяющие особенности импульсного метода измерения объясняют, почему при увеличении частоты измерительного импульса результаты выше, чем для более низких частот. Используя эти зависимости можно провести сравнительное исследование и проверить, как для указанных параметров изменяется значение импеданса. Импульсы 8/20 и 10/350 упомянуты в стандарте PN-EN 62305.

Глина, суглинок, супесь (различия)

Рыхлые осадочные грунты, состоящие из глины и песка, классифицируются по содержанию в них глинистых частиц:

глина — более 30%. Глина очень пластичная, хорошо скатывается в шнур (между ладонями). Скатанный из глины шар сдавливается в лепешку без образования трещин по краям.

- тяжелая — более 60%

- обычная — от 30 до 60% с преобладанием глинистых частиц

- пылеватая — от 30 до 60% с преобладанием песка

| Тип грунта | Ом*м |

| Разнообразные смеси глины и песка | 150 |

| Суглинок лесовидный | 100 |

| Глина полутвёрдая | 60 |

| Сланцы глинистые | 55 |

| Суглинок пластичный | 30 |

| Глина пластичная | 20 |

| Подземные водоносные слои | 5 |

- суглинок — от 10% до 30% глины. Этот грунт достаточно пластичен, при растирании его между пальцами не чувствуются отдельные песчинки. Скатанный из суглинка шар раздавливается в лепешку с образованием трещин по краям.

- тяжелый — от 20 до 30%

- средний — от 15 до 20%

- легкий — от 10 до 15%

- супесь (супесок) — менее 10% глины. Является переходной формой от глинистых к песчаным грунтам. Супесь наименее пластичная из всех глинистых грунтов; при ее растирании между пальцами чувствуются песчинки; она плохо скатывается в шнур. Скатанный из супеси шар рассыпается при сдавливании.

Компенсационный метод

Данная методика дает возможность проводить измерения сопротивления заземления с использованием готовых приборов, которые выпускает промышленность. Известные модели таких приборов – Ф4103-М1, М416, ИС-10 и другие.

Как и в предыдущей методике, здесь применяются два электрода, углубляемые аналогичным образом в почву. Далее необходимо к заземляющему устройству подключить сам измерительный прибор, а его провода зафиксировать на укрепленных в грунте электродах.

Генерируется ток, движущийся сквозь первичную обмотку трансформатора прибора, которым осуществляется измерение сопротивления заземляющего проводника. Одновременно с этим на вторичной обмотке наводится ЭДС, и вольтметр показывает определенное значение.

С помощью реохорда на измерительном приборе добиваются того, чтобы стрелка на вольтметре находилась в нулевом положении. Это будет свидетельствовать о равенстве напряжений U1 и U2. Вращая ручку реостата, необходимо зафиксировать значение сопротивления заземления по показаниям стрелки реохорда.

Цель расчета защитного заземления

Обустраиваемое на стороне потребителя заземляющее устройство предназначено для защиты не только персонала, обслуживающего электроустановки, но и рядовых пользователей.

Полноценный расчет заземления гарантирует образование надежного контакта защитного устройства с землей, приводящего к растеканию тока и снижению уровня опасного напряжения.

Таким образом, назначение расчета заземляющих устройств – создание условий, исключающих риск поражения живых организмов высоким потенциалом путем его снижения в точке замыкания. В отсутствие хорошо просчитанного и функционального заземлителя любое прикосновение к корпусу поврежденного оборудования равнозначно прямому контакту с фазной жилой.

Это интересно: Мигает свет, если включаешь светодиодную ленту: что делать?

Классический способ измерения сопротивления заземления

Схема установки для измерения сопротивления растеканию электрического тока.

Классический способ измерения сопротивления растеканию (Рис. 1) состоит в измерении напряжения и тока в соответствии со схемой (метод вольтметра — амперметра). Пользуясь формулами закона Ома: R = U / I, мы можем определить сопротивление заземления электрода R. Например, если напряжение равно 10 В и ток равен 1 А, то R = U / I = 10 / 1 = 10 Ом. Измерительная система состоит из источника переменного тока, амперметра, вольтметра и двух металлических электродов, забиваемых в землю. Недостатки подобного метода — невысокая точность вследствие наличия в земле различных коммуникаций, большая трудоёмкость, сложность проведения измерений в зимнее время.

|

Проверка заземления в розетках

Самостоятельно определить заземление в розетке можно несколькими способами. Перед началом работ понадобится индикаторная отвертка – ей идентифицируются провода нуля и фазы. Если при контакте с клеммой загорелась лампочка – это фаза. Если индикатор не светится – это ноль.

Проверка мультиметром

Тестирование проводится даже при совпадении цветов по нормативам. Работать с мультиметром нужно так:

- Включить электропитание на дом в распредщитке.

- Измерить напряжение в розетках. Один щуп ставится на фазу, второй – на ноль.

- Переместить щуп датчика от нуля на проводник заземления – РЕ.

- Посмотреть, что показывает тестер. Если результат не изменился – с системой все в порядке. Если показатели нулевые – систему нужно заземлить заново.

Используйте инструменты, на ручках которых есть изоляция. Если проверяется ванная, не наступайте на влажный пол.

Проверка контрольной лампочкой

Для изготовления контрольки понадобится лампочка с патроном и присоединенными к нему двумя медными проводами. Между всеми контактами самодельного устройства нужна изоляция. Проверка контролькой производится по принципу мультиметра:

- Первый щуп подключается на ноль, второй – на фазу.

- Щуп перемещается от нуля на подключение заземления.

- Об исправности контура свидетельствует загоревшаяся лампа.

- Слабый свет говорит о неправильной работе схемы и необходимости установки УЗО.

Когда в помещении проводка без цветовых индикаторов, узнать заземление можно так:

- Для определения нуля и фазы один концевик выводится на клемму земли, второй – по очереди к другим подключениям.

- Фаза находится в точке загорания светового индикатора.

- Если лампа не горит – РЕ не работает.

Если лампа не загорается от контакта с фазой, проверяется питание распредщитка и сама лампа. Иногда она не работает из-за обрыва фазного или нулевого контура.

Косвенные доказательства отсутствия РЕ

Существует несколько моментов, по которым можно судить об отсутствии РЕ. Владельцев квартиры и дома должны насторожить:

- стабильные удары током от бойлера, стиральной, посудомоечной машинки, холодильника;

- шумы колонок при воспроизведении музыки;

- наличие большого количества пыли около старых батарей.

Немедленно вызовите специалистов – при серьезных замыканиях на линиях есть риски гибели от поражения током.

Тестирование стрелочным (цифровым) вольтметром

Проверка величины напряжения и его наличия осуществляется при помощи вольтметров переменного тока. Стрелочные приборы работают без источника питания, а цифровые функционируют в любом положении, не повреждаются при механическом воздействии.

Правильный алгоритм использования вольтметра:

- Определяется максимально допустимая величина замеров для прибора по самому большому числу на шкале.

- Уточнение единиц измерения устройства – микровольты, вольты, милливольты.

- Подключение вольтметра параллельно участку электрической сети и контроль полярности проводом.

- Прикручивание проводов стрелочного устройства к гайкам и винтам. У моделей с постоянным напряжением есть обозначения «плюс» и «минус».

При напряжении сети более 60 В работайте в диэлектрических перчатках, используйте щупы с изоляцией.